“…poteva distinguere le gru e le ciminiere. I grandi bracci di lamiera e la ruggine dei forni, quelli attivi e quelli spenti. Cominciavano già a parlare di bonifiche, di smantellamento. Convertire l’economia locale, puntare al turismo e al terziario. Francesca seguiva con gli occhi il profilo sdentato della fabbrica, come il Colosseo, come gli scafi arenati sulla spiaggia, anche l’altoforno, nel giro di un decennio, se lo sarebbero presi i gatti”. E’ la fine di un’epoca storica, la fine di una civiltà, quella della fabbrica, lo scenario che dipinge Silvia Avallone. E’ la fine di una civiltà di cui i gatti, esseri dall’espressione quasi umana, simbolo della sofferenza e alla fine anche del martirio, resteranno i muti testimoni. I giorni nostri come il Basso dell’Impero, le invasioni, i regni romano barbarici, è un paragone che gli storici hanno fatto più volte. Un’agonia in cui le persone si muovono con riferimenti deboli, contraddittori, a volte inconciliabili con gli eventi che devono affrontare, un’agonia che a volte può sembrare vita vera, perché anche a una civiltà occorre tanto tempo per morire.

In mezzo a questo scenario si muovono Anna e Francesca, la mora e la bionda, due tredicenni con tutta la prepotenza e l’energia dei loro giovani corpi che esibiscono con incosciente orgoglio nel fazzoletto di spiaggia di via Stalingrado (nome immaginario di una strada nel quartiere di Salivoli), di fronte ai palazzoni operai in cui abitano e che negli anni Settanta si sono voluti costruire di fronte al mare, perché anche gli operai potessero goderne.

Avete mai letto i temi delle tredicenni? Ti raccontano e ti riraccontano ossessivamente della loro migliore amica, di quell’amicizia che non dovrà mai finire, di quell’affetto che è la cosa più bella e più vera della loro vita, perché è iniziata da quando inizia la loro memoria e con l’amica condividono tutto: i vestiti, il lucidalabbra, i momenti di trepidazione per i pigiama-party, le feste di compleanno, le prime uscite estive. Amicizie di cui non sanno bene delineare i confini e che si pasticciano, si intrigano quando si inserisce nella relazione un maschietto, un possibile fidanzatino, perché non conoscono ancora bene gli affetti, il proprio corpo, la propria sessualità, ma la televisione, i film, le immagini hanno già svelato loro tutto, tutto quello che c’è da sapere della vita, così almeno credono. Così si snoda per pagine e pagine la storia di Anna e Francesca, con le loro provocazioni, le prove davanti allo specchio per i vestiti e le moine per cuccare, i loro scherzi a Nino e Massi, i compagni dai tempi dell’asilo, quando le trascurano per giocare a calcio sulla spiaggia. Con la ripetitività del quotidiano, che sembra non succeda mai niente, ma intanto tutto un mondo si muove intorno e tutto cambierà. Anna compirà quattordici anni e si troverà sulla spiaggia di fronte a Stalingrado non più con Francesca, ma col fidanzato Mattia e guarderà con sguardo straniato tutto il suo mondo, il suo solito mondo che le gira intorno e scoprirà che cos’era “stare al centro della vita e non saperlo”. E’ la perdita dell’innocenza? Sì, ma “Non è qualcosa che perdi. E’ qualcosa che perde te”.

Allora tutta la storia precipita velocemente verso la fine e la fabbrica, quella Lucchini sfondo incombente di tutto il romanzo, viene prepotentemente in primo piano. L’Afo 4, ultimo altiforno rimasto in funzione, mostro minaccioso divora la sua vittima: Alessio, fratello di Anna, biondo e prestante eroe di periferia, che ha dovuto iniziare la giornata con una strisciata di coca, per governare otto ore il carroponte e la sua vita senza speranza. “Cosa diamo a questi ragazzi? Cosa gli insegniamo?… Non hanno niente! Non pensano più a niente!… Si drogano e basta. Era quasi meglio quando c’era il Partito Comunista”. Chi si pone questi interrogativi è una comparsa nel romanzo, una figura patetica naturalmente, “un prete o un volontario della misericordia. Probabilmente era solo un insegnante di religione delle scuole medie”. Ma i giovani che si muovono nella storia sono davvero senza guida e senza direzione, sono quei figli a cui abbiamo fatto credere di sapere molto e non sanno niente e ai quali non sappiamo parlare di speranze, alle quali anche noi stessi non siamo stati abbastanza fedeli.

Ma solo chi ha ancora qualche riferimento negli altri, chi sa ancora spingere lo sguardo oltre il proprio piccolo mondo, solo Sandra, quella che legge sempre Repubblica e anche Liberazione saprà accogliere di nuovo Anna e Francesca con il loro ancora informe sentimento e saprà insegnare loro qualcosa di elementare, ma indispensabile per fare qualcosa. Saprà indicare loro una sequenza semplice di azioni necessarie per realizzare ciò che si vuole, come raggiungere quell’isola d’Elba, che da Piombino, dai palazzoni di via Stalingrado sembra il luogo di tutti i desideri.

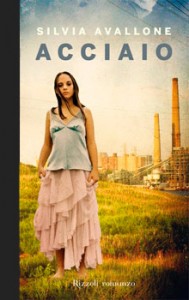

“Acciaio” è stato definito un romanzo di formazione e certamente la descrizione dei giovani, delle diverse fasce d’età – i tredici, tra i quattordici e i sedici, tra i diciassette e i diciotto, con le diverse sfumature di aspirazioni, sentimenti, miti – è ciò che più mi ha interessata. La lettura è scorrevole, ma a volte l’autrice indugia in lungaggini nella preparazione di eventi troppo a lungo annunciati. I personaggi, risultano interessanti nella contraddittorietà delle loro vite e dei loro sentimenti, anche se qualcuno, come Enrico, il padre di Francesca, convince poco nell’ultima parte.

Il romanzo, finalista al premio Strega 2010 (vinto poi da Antonio Pennacchi), ha suscitato molte polemiche e critiche da parte degli abitanti di Piombino, poiché non tutti condividono la descrizione che è stata fatta della città. Certamente in questi anni, la storia è ambientata nel 2001, la società è cambiata, la classe operaia è cambiata, ma non si può fare a meno di chiedersi: “Sono davvero così i ragazzi che vanno oggi in fabbrica?”

“Acciaio” di Silvia Avallone è stato pubblicato da Rizzoli nel gennaio 2010. C’è nella nostra letteratura dagli anni venti ad oggi un filone, non molto nutrito, di romanzi che mettono a tema la fabbrica. Nel 2009, è uscito il libro di Chiara Ingrao “Dita di dama”, storia delle lotte di giovani operaie in una fabbrica di Roma negli anni Settanta e di una forte amicizia tra Maria e Francesca, l’operaia e la studentessa. C’è la fabbrica, ci sono i/le giovani e le loro speranze, ma sono storie molto diverse tra loro. Quanti anni luce sono passati dagli anni Settanta?